Por que achamos normal que outras pessoas limpem a nossa sujeira?

O trabalho de limpar nunca foi neutro: nasceu da escravidão e sobrevive na precarização. Entre casas e ruas, mulheres negras continuam carregando o peso da sujeira que não é delas

Por Amanda Stabile

12|11|2025

Alterado em 12|11|2025

Todos os dias, em todo lugar, milhares de mulheres negras, racializadas, ‘abrem’ a cidade. Elas limpam os espaços de que o patriarcado e o capitalismo neoliberal precisam para funcionar. Elas desempenham um trabalho perigoso, mal pago e considerado não qualificado, inalam e utilizam produtos químicos tóxicos e empurram ou transportam cargas pesadas, tudo muito prejudicial à saúde delas. Geralmente, viajam por longas horas de manhã cedo ou tarde da noite.

Essa cena, descrita pela cientista política e ativista feminista decolonial francesa Françoise Vergès no livro “Um feminismo decolonial” (2019), poderia ser narrada em qualquer cidade brasileira. Todos os dias, mãos anônimas varrem ruas, lavam banheiros, limpam o chão de hospitais e ônibus, recolhem o que a cidade descarta.

Françoise continua: “Um segundo grupo de mulheres racializadas, que compartilha com o primeiro uma interseção entre classe, raça e gênero, vai às casas da classe média para cozinhar, limpar, cuidar das crianças e das pessoas idosas para que aquelas que as empregam possam trabalhar, praticar esporte e fazer compras nos lugares que foram limpos pelo primeiro grupo de mulheres racializadas”.

Raramente, porém, refletimos sobre como o ato de limpar se tornou, ao longo do tempo, um trabalho destinado a apenas algumas pessoas — quase sempre mulheres, negras, pobres e periféricas. Quando a limpeza deixou de ser uma prática comum para se tornar uma fronteira social, separando quem tem o privilégio de sujar e quem é responsável por fazer a sujeira desaparecer?

Quem limpa a cidade?

A história da limpeza urbana, contada por Rosana Miziara no artigo “Por uma história do lixo”, ajuda a entender como essa desigualdade se consolidou. A pesquisadora reconstrói a trajetória da limpeza em São Paulo, do período colonial até os anos 1970, mostrando como uma prática coletiva e eventual acabou se transformando em um sistema técnico, hierarquizado e lucrativo.

Nos séculos 17 e 18, a limpeza era feita de forma esporádica, quase sempre por causa de festas religiosas. Cada morador era responsável por varrer o pedaço de rua em frente à sua casa, e os dejetos eram jogados em “covas” próximas às igrejas. O que se chamava de sujeira eram ervas, matos ou restos de animais — parte natural do ambiente.

Quem realizava esse trabalho eram pessoas escravizadas e serviçais, vistas como extensão da sujeira que tentavam eliminar. A limpeza era pontual, mas já trazia embutida uma hierarquia: a de que alguns corpos existiam para limpar o que outros sujavam.

Com o avanço das epidemias no século 19, essa relação começou a mudar. O lixo passou a ser visto como ameaça à saúde pública, e o poder municipal criou normas e códigos para regular o descarte. Em 1886, o Código de Posturas marcou o início da tentativa de “organizar” o lixo e afastá-lo do centro urbano — junto com quem o manuseava.

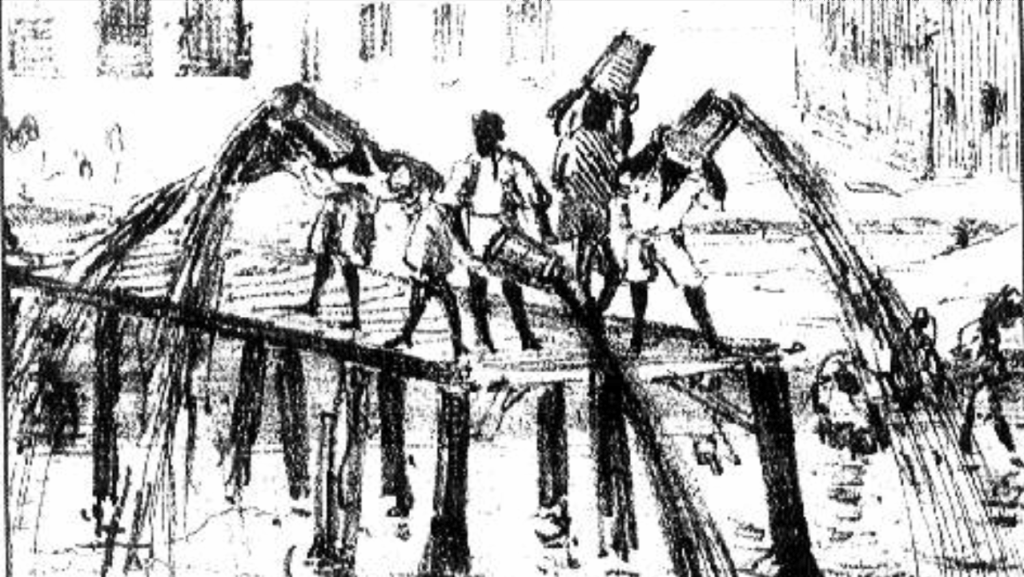

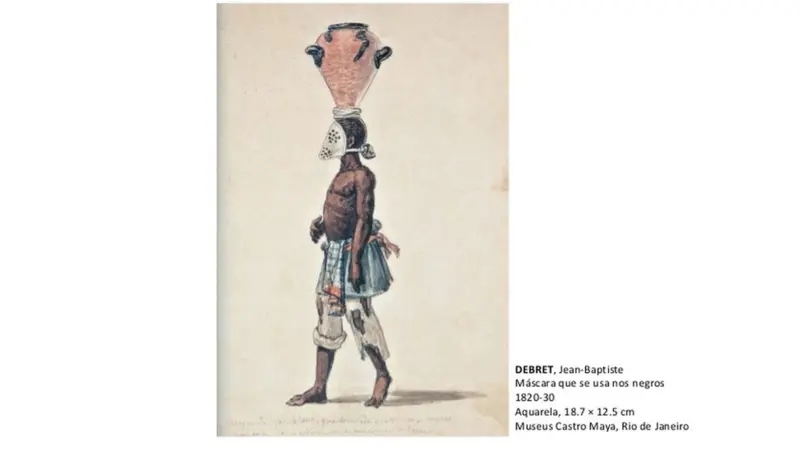

Foi nesse período que surgiram os chamados “tigres”, trabalhadores responsáveis por recolher os dejetos humanos das casas e transportá-los em barris até os locais de despejo. Eram homens, em sua maioria negros, escravizados ou libertos, que andavam pelas ruas com o corpo manchado pelo líquido dos barris, o que lhes rendeu o apelido. Carregavam a sujeira alheia nas costas — e o estigma social de pertencer a ela.

GALERIA 1/3

A presença dos “tigres” nas ruas simbolizava a fronteira entre a cidade que queria se tornar moderna e os corpos que continuavam sendo vistos como impuros. A busca por uma cidade “limpa” significou, ao mesmo tempo, a tentativa de apagar quem trabalhava para torná-la assim.

No início do século 20, a limpeza entrou na era da modernização. A coleta começou a ser mecanizada, e em 1914 foi decretado o uso obrigatório de latas de lixo, inspiradas nas poubelles de Paris. Já nas décadas de 1960 e 1970, as carroças deram lugar aos caminhões e nasceu o Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb).

A atividade passou da área de higiene para a engenharia. O lixo ganhou status de “objeto técnico”, dividido em setores de coleta, transporte, varrição e compostagem. Nesse processo, o trabalho se tornou mais impessoal, mecanizado e subordinado à lógica da produtividade.

A nova estrutura abriu espaço para o setor privado. Segundo Miziara, empresas começaram a disputar contratos e a apresentar o lixo como fonte de lucro. Em 1975, a revista Limpeza Pública estampou o slogan: “Não desperdice o que dá lucro.” Enquanto a prefeitura dizia que o serviço “só dá despesas”, as empresas defendiam sua eficiência e rentabilidade.

A cidade “limpa” virou também um negócio lucrativo e símbolo de modernidade. A limpeza urbana passou a representar ordem, progresso e civismo — mas continuou sustentada por uma base invisível de trabalhadores mal remunerados e desvalorizados.

A década de 1970 marcou ainda o auge de um imaginário moral sobre a limpeza. Campanhas popularizaram a ideia de que “povo desenvolvido é povo limpo”. O discurso da higiene se misturou ao da cidadania e do progresso, responsabilizando o indivíduo pela sujeira e apagando o trabalho de quem realmente limpa.

A partir daí, a limpeza urbana deixou de ser apenas uma política pública. Tornou-se também uma forma de disciplinar comportamentos e reforçar hierarquias sociais — entre quem suja, quem manda limpar e quem de fato faz o trabalho.

A sujeira da casa-grande

Se nas ruas o trabalho de limpar ganhava contornos técnicos e públicos, dentro das casas ele continuava sendo parte do mundo privado e das relações de poder domésticas. A historiadora Tatiana Silva Lima, no artigo “Os escravos engajados nos serviços domésticos pelas famílias do Recife oitocentista: o aprofundamento da exploração da mão de obra escrava”, mostra que, no Recife (PE) do século 19, “a escravidão doméstica se destacava entre as atividades que mais absorviam cativos, principalmente mulheres”.

Em 1828, cerca de 31% da população do Recife era composta por pessoas escravizadas. Após 1850, com a proibição do tráfico atlântico, houve uma diminuição do número de cativos e um aumento dos migrantes livres vindos do interior. Ainda assim, o censo de 1872 registrava 14.267 escravos domésticos em Pernambuco, enquanto o número de trabalhadores livres no setor ultrapassava 67 mil. A escravidão perdia força, mas sua lógica permanecia viva dentro das casas.

Nesse cenário, as mulheres realizavam todas as tarefas ligadas à manutenção da casa: limpavam, cozinhavam, lavavam, passavam, costuravam, carregavam água, cuidavam de crianças e dos doentes. O artigo destaca que, para as famílias senhoriais, esse tipo de trabalho representava status e conforto, mas para quem o executava, significava exploração constante e ausência de liberdade.

A autora descreve que, mesmo após a Lei do Ventre Livre, de 1871 — que determinava que os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data seriam considerados livres —, o número de escravizados domésticos não caiu de imediato. Pelo contrário: “as famílias passaram a exigir mais trabalho dos poucos cativos que mantinham, sobrecarregando-os com múltiplas funções”.

A especialização também desapareceu. “As atividades deixaram de ser segmentadas e o mesmo escravo passou a exercer funções distintas, das mais pesadas às mais delicadas”, escreve. O resultado foi o aprofundamento da exploração e o aumento da violência doméstica, física e simbólica.

No fim do século 19, com a crise da escravidão, esse modelo deu origem a uma nova forma de dependência: o trabalho doméstico sem direitos. A autora conclui que “a passagem da escravidão para o trabalho livre não significou o fim das desigualdades, mas sua adaptação a uma nova ordem social”.

A sujeira que persiste: quem limpa o Brasil de hoje?

Mais de um século depois da abolição, o trabalho de limpar continua sendo sustentado pelos mesmos corpos historicamente empurrados para a margem. Nas casas, nas escolas, nos hospitais e nas ruas, o cuidado e a limpeza seguem majoritariamente nas mãos de mulheres negras e periféricas, que ocupam os postos mais precários e mal remunerados do país.

Segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (RASEAM 2024), o trabalho doméstico segue sendo uma das principais ocupações femininas no Brasil. Em 2022, das 5,7 milhões de pessoas empregadas no setor, 5,3 milhões eram mulheres — o equivalente a 91,1% do total. Dessas, 67,1% se declaravam pretas ou pardas, confirmando que o trabalho de limpar e cuidar continua racializado e profundamente desigual.

Mesmo após a PEC das Domésticas, de 2013, que garantiu direitos como jornada de oito horas, FGTS e hora extra, a formalização ainda é exceção. Apenas 24,5% das trabalhadoras domésticas tinham carteira assinada em 2022, e a maioria continua enfrentando jornadas longas, baixos salários e discriminação cotidiana.

A historiadora Tatiana Silva Lima observa que essas resistências não são novas. Em seu artigo, ela escreve que “a resistência dos senhores às leis abolicionistas guarda semelhança com as reações de parte dos empregadores diante da PEC das Domésticas”, mostrando como a ampliação de direitos ainda provoca incômodo em quem se beneficia de relações assimétricas.

Ou seja, o trabalho doméstico continuou a ser exercido majoritariamente por mulheres negras, mas sob novas formas de subordinação. “As funções domésticas continuam associadas à servidão e ao pertencimento racial, herdadas de uma estrutura patriarcal e escravocrata”, escreve.

O Brasil que não vê quem limpa suas ruas

O mesmo padrão se repete na limpeza urbana. Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana (SIEMACO), realizada entre 2008 e 2010 e publicada em 2011, sobre os trabalhadores de asseio e conservação em São Paulo, mostrou que 73% se declaravam pretos ou pardos e que mais da metade vivia com menos de R$ 1.000 por mês. Entre os garis, 92% recebiam até um salário mínimo, e 65% não haviam concluído o ensino fundamental.

As vozes dos próprios trabalhadores revelam a dimensão simbólica dessa desigualdade. Diz um dos depoimentos da pesquisa:

A gente trabalha muitos anos no setor e a pessoa não sabe nem seu nome. Fala: ‘vem aqui, o da limpeza’. A pessoa é como uma coisa qualquer.

Outro completa: “Se você entra num lugar de uniforme, as pessoas nem olham na sua cara”.

Outro estudo, realizado no Distrito Federal por Lourdes Bandeira e Tânia Mara de Almeida (2011–2012) entrevistou 150 mulheres garis em diferentes regiões administrativas. O levantamento mostrou que 80,7% se autodeclaravam negras (pretas ou pardas) e 92% recebiam apenas um salário mínimo. A maioria (64,6%) não havia concluído o ensino fundamental, e 34,6% criavam sozinhas seus filhos.

Muitas trabalhavam em três turnos seguidos, caminhando de sete a 10 km por dia, sem acesso regular a banheiros ou locais de descanso. Algumas faziam refeições “em qualquer canto de sombra” e um grupo, segundo o estudo, chegou a transformar um túmulo de cemitério em mesa de almoço. Escrevem:

O trabalho das garis é uma das atividades que mais expressam o entrecruzamento entre gênero, raça e classe social, e que mais evidenciam o prolongamento das desigualdades históricas e da herança escravista na divisão social do trabalho.

Uma pesquisa mais recente, “Condições de trabalho na limpeza pública: um estudo com trabalhadores terceirizados” (2022), analisou 192 trabalhadores terceirizados da limpeza pública em diferentes municípios brasileiros. Desses, 59,4% eram mulheres e 40,6% homens, com média de idade de 34 anos. A maioria se autodeclarava parda (48%) ou preta (30%), confirmando que o perfil racializado da categoria persiste.

As jornadas eram longas: 45% trabalhavam mais de oito horas por dia, e 26% acumulavam outro emprego ou atividade informal para complementar a renda. Quase metade (49%) relatou já ter sofrido algum tipo de acidente de trabalho, e um em cada cinco mencionou problemas musculares ou respiratórios relacionados à função.

Entre as mulheres, mais de 70% eram mães, muitas responsáveis sozinhas pelo sustento da casa. As principais queixas apareciam ligadas à falta de reconhecimento, ao cansaço físico e à ausência de equipamentos adequados, como luvas, máscaras e protetores solares. Mesmo assim, o estudo mostra que a percepção do próprio trabalho é marcada por uma combinação de orgulho e resignação.

“A maioria reconhece o valor social da limpeza pública e sente orgulho por contribuir para o bem-estar coletivo, embora perceba que a sociedade pouco valoriza sua atividade”, observam os autores.

A pesquisa conclui que os trabalhadores da limpeza vivem uma contradição constante: desempenham uma função essencial para a saúde urbana, mas permanecem entre os mais precarizados e invisibilizados do espaço público.